-

Mestieri a Lucera: il sarto e la sarta

Una volta era d’uso, soprattutto per bisogno, passare gli abiti usati dai genitori ai figli. Quando era necessario, questi abiti venivano consegnati nelle capaci mani di sarte e sarti lucerini, i quali normalmente confezionavano abiti nuovi, per farli riadattare e sistemare. Questo lavoro, che svolgevano come seconda attività, richiedeva conoscenza, perizia e tanta pazienza. Rivoltavano gli abiti e i cappotti che erano scuciti e ricomposti, spostando all’esterno il verso che era all’interno; poi, aggiungendovi qualche particolare, riuscivano a far apparire nuovo quello che nuovo non era. Nelle botteghe sartoriali, che erano principalmente concentrate nel centro storico di Lucera, si lavorava per soli uomini; mentre, la sartoria per donna era praticata,…

-

Gli Amici dell’Arte di Lucera “sbancano” a Brescia

L’altra sera, sabato 17 maggio 2025, con il Gran Gala La Notte della Leonessa 2025, presso il Teatro Micheletti di Travagliato (Brescia), si è giunti all’epilogo della la XIX edizione “Leonessa D’Oro – Festival Nazionale del Teatro Dialettale“, un’occasione per far conoscere al pubblico e alle istituzioni il meglio del teatro amatoriale italiano. Le dieci migliori compagnie, selezionate tra le 121 candidate da tutta Italia, si sono esibite nel corso di varie settimane, e in questa serata finale sono stati aggiudicati, divisi per categorie, ciascuna delle quali era formata da un lotto di finalisti, i premi della Giuria di esperti teatrali. Gli Amici dell’Arte di Lucera hanno “sbancato” anche a…

-

Presentazione del progetto “La breccia corallina e il palazzo diffuso di Federico II”

Venerdì 16 maggio 2025, alle ore 19:00, presso il prestigioso Circolo Unione di Lucera (Piazza Duomo), sarà presentato al pubblico il progetto “La breccia corallina e il palazzo diffuso di Federico II”, un’iniziativa che intende riportare alla luce, attraverso un innovativo approccio storico e urbanistico, le tracce perdute del palazzo imperiale federiciano che un tempo dominava il cuore della città. L’evento vedrà i saluti istituzionali di:– Silvio Di Pasqua (Circolo Unione Lucera)– Maria Angela Battista (Assessore alla Cultura del Comune di Lucera)– Raffaella Mastrolilli (FAI Lucera)– Matilde Greco (Lions Club Lucera)– Maria Grazia Nassisi (Club per l’Unesco Lucera)– Alfredo de Biase, già Direttore di Castel del Monte A introdurre i…

-

La vittoria nella secolare battaglia contro la siccità e la sete

Lucera, come del resto tutta la Puglia, in passato, è stata sempre terra povera di acqua e le esigenze idriche hanno rappresentato un vero problema quotidiano. Per tanto tempo l’acqua d’uso era quella piovana, raccolta nelle cisterne scavate nei pressi delle proprie abitazioni; si utilizzava, inoltre, l’acqua dei pozzi presenti in diverse piazzette, e per bere quella fornita e acquistata dall’acquaiolo. Nei primi decenni del 900’ , per risolvere questo problema sociale venne istituito nel 1919 L’“Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese”, che portò l’acqua potabile in alcune zone della Puglia, tramite un acquedotto alimentato dalle acque del fiume Sele della Campania, che divenne una grande infrastruttura idrica del territorio italiano.…

-

Gocce di memoria: i riti pasquali a Lucera (parte terza)

La mattinata di Pasqua, ci si svegliava presto per via dello scoppio delle calecasse (grossi petardi di fuoco d’artificio) che annunciava la resurrezione. Poi partiva dalla storica chiesa di Sant’Antonio Abate, la processione, che sfilava per le vie e le piazze principali di Lucera, con la statua lignea e policroma di Gesù Risorto, opera di uno scultore di Ortisei in Gardena. La statua era portata a spalla dai componenti dell’Arciconfratenita della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, preceduta dai membri e dalle insegne delle confraternite della città e seguita dalle autorità religiose, civili e militari e dai fedeli. Chiudeva la processione la banda musicale di Lucera che eseguiva brani coerenti…

-

Gocce di memoria: i riti pasquali a Lucera (parte seconda)

La Domenica delle Palme I riti pasquali veri e propri iniziavano la Domenica delle Palme che era vissuta tra diverse liturgie: scambiarsi, dopo la Messa, le palme, portate in Chiesa per la benedizione, come simbolo d’amicizia. Esse, riportate a casa erano appese al calendario di Frate Indovino che stava quasi sempre in cucina oppure su un quadro di un’immagine sacra. Alcuni rami venivano conservati per essere donati a chi sarebbe venuto a far visita durante il pomeriggio. La domenica delle Palme era anche il giorno in cui era tradizione fare pace; cioè c’era l’usanza di risolvere reciprocamente ogni divergenza con chi si era in discordia . In particolare le nuore…

-

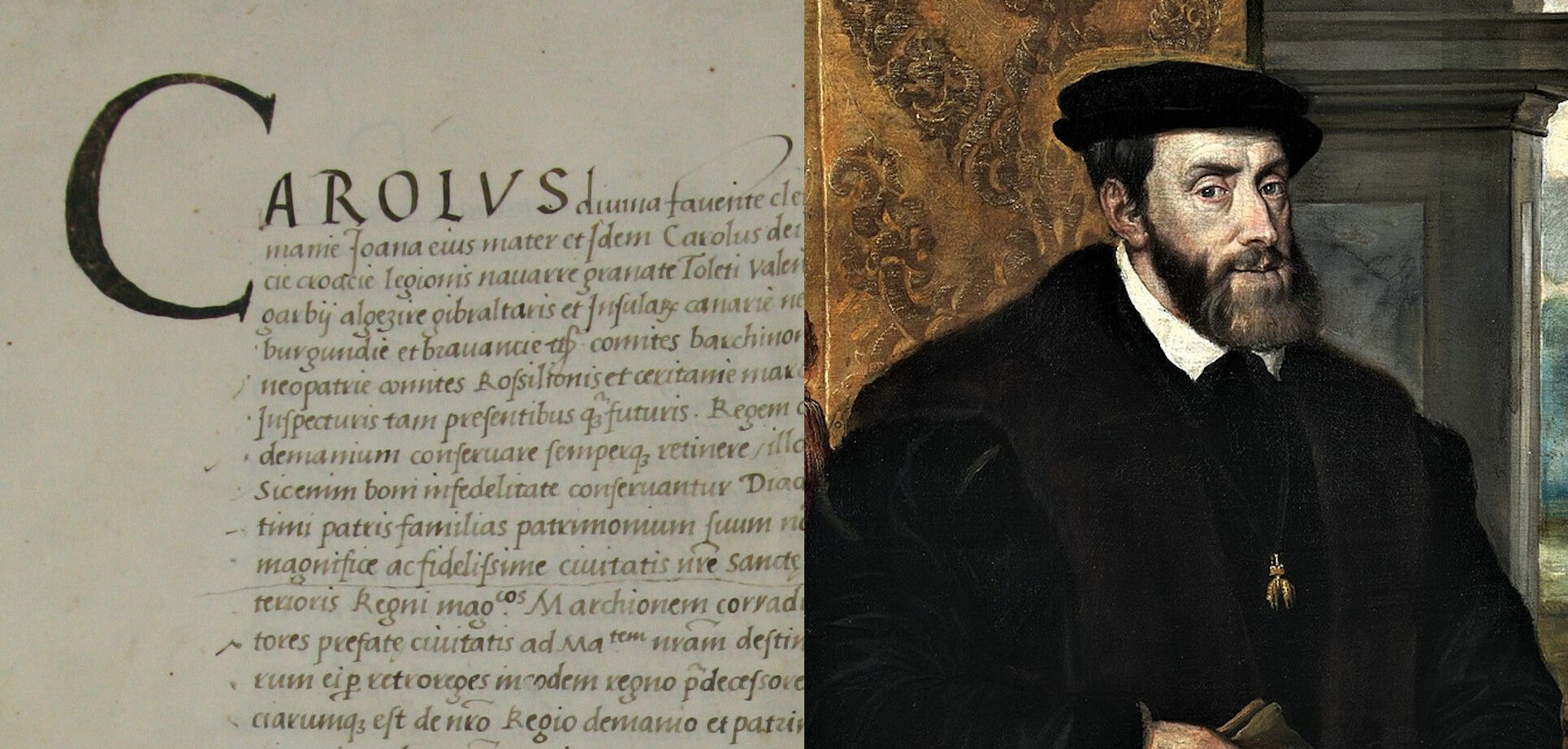

I catasti onciari di Carlo di Borbone: uno sguardo su Lucera attraverso gli archivi

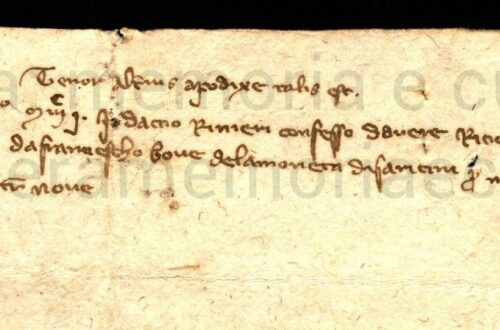

Un viaggio negli archivi di Stato ci riporta al 1740, quando Carlo di Borbone, Re delle Due Sicilie, ordinò la redazione dei catasti onciari per una nuova forma di tassazione nel Regno di Napoli. Il sistema si basava su principi di equità fiscale, prevedendo che ciascuno contribuisse in base al proprio stato patrimoniale. Ricchi e poveri erano dunque chiamati a dichiarare beni mobili, immobili, animali e rendite. Il professor Oronzo Marangelli, attraverso una ricerca presso l’Archivio di Stato di Napoli, ha ricostruito questi complessi meccanismi fiscali a partire dai documenti della città di San Severo, risalenti persino a un editto del 1116 emanato dal barone Adefonolfo. Ma è stato il…

-

Gocce di memoria: i riti pasquali a Lucera (parte prima)

Tutto iniziava con il Mercoledì delle Ceneri: nelle chiese si spargeva, sulla testa dei fedeli la cenere ottenuta bruciando i rami di ulivo benedetti la Domenica delle Palme dell’anno precedente. In questo giorno tutti eravamo tenuti al digiuno eucaristico, regola inderogabile che era rispettata in tutte le famiglie lucerine. Durante la Quaresima, bisognava rispettare la devozione: mangiare di magro, cioè evitare come cibo la carne e i suoi derivati. I ragazzi, nel periodo quaresimale, erano tenuti a fare i fioretti cioè sacrificare qualcosa cui si teneva molto. Una delle più curiose e stravaganti tradizioni di Lucera, era il rito quaresimale della quarandana. Etimologicamente il termine deriva appunto da Quaresima, cioè…

-

Le regole di vita del dialetto lucerino attraverso la citazione di personaggi del passato

Lucera, com’era comune a tante località italiane, aveva una popolazione quasi totalmente analfabeta e, pertanto, per trasmettere le regole di vita del popolo, venivano utilizzati proverbi, espressioni, modi di dire, che spesso citavano personaggi reali o inventati della storia spicciola lucerina. Con il passare del tempo, ci stiamo disabituando ad usarli perché estranei al nostro lessico familiare e quotidiano, quasi inappropriati in un contesto espressivo dove prevalgono l’immediatezza e la rapidità della comunicazione. Ne consegue che essi andranno irrimediabilmente perduti o, perlomeno, si avranno serie difficoltà a chiarirne l’origine, anche perché il dialetto tende sempre più ad italianizzarsi. Ecco alcune locuzioni usate fino a pochi anni fa che, spesso, rappresentavano…

-

Le origini della ricognizione aerea

Pubblichiamo il contributo di Luigi Iacomino, storico dell’aviazione in Capitanata e Presidente del Gruppo Modellistico Ricerche Storiche Foggia, presentato durante la conferenza “Archeologia aerea tra passato presente e futuro” organizzato da Archeoclub d’Italia – Sede “Minerva” di Lucera e Gens Capitanatae APS. Il 17 dicembre 1903, sulla spiaggia di Kitty Hawk, nello stato americano della Carolina del Nord, i fratelli Orville e Wilbur Wright effettuarono con successo il primo volo di una macchina motorizzata “più pesante dell’aria” con pilota a bordo. Quel giorno il loro biplano, a cui avevano dato il nome di Flyer, si alzò in volo per quattro volte, in modo duraturo e sostanzialmente controllato, segnando di fatto…